Соматоскопия

Соматоскопия включает определение состояния опорно-двигательного аппарата и особенностей телосложения. Осмотр производится при освещении. Медицинский работник или преподаватель стоит между источником света и ребенком, который находится в 2-3-х метрах от производящего осмотр. Осматривать ребенка следует спереди, в профиль и сзади.

Осанка – привычная поза непринужденно стоящего человека. Начинает формироваться осанка с рождения человека и завершается в 25 лет.

К физиологическим факторам, обуславливающим формирование осанки, относятся темпы и характер индивидуального развития двигательных качеств и функциональное состояние нервно-мышечного аппарата. На формирование осанки оказывают влияние и социальные факторы – это состояние здоровья ребенка, условия быта, деятельности, отдыха и т.д.

В младшем и среднем школьном возрасте осанка имеет изменчивый характер. В период усиленного роста тела ребенка в длину проявляется неодновременное развитие костного, суставно-связочного аппарата и мышечной системы. Поза ребенка в этот период жизни неустойчива. Необходимая для длительного сохранения статического напряжения, физическая и психическая работоспособность школьников развита недостаточно, поэтому формирование осанки затруднено.

У подростков осанка имеет ряд специфических особенностей. Так, у детей до периода полового созревания особенно выражен поясничный лордоз (П.Н.Башкиров, 1962). Изменение осанки у детей в процессе роста и развития связано со смещением общего центра тяжести, которое у девочек происходит с 10-11 лет, а у мальчиков - с 12-13 лет, отсюда и разные возрастные периоды формирования осанки.

В зависимости от степени развития мышечной системы, а также выраженности физиологических изгибов позвоночника осанка может быть нормальной (физиологической) или патологической (нарушенной).

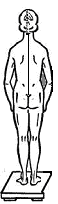

Обследование осанки лучше проводить в первой половине дня при температуре воздуха в комнате +20-22С в условиях хорошего (лучше дневного) освещения. Обследуемые должны находиться в максимально обнаженном виде. Осмотр осанки проводят сверху вниз, начиная с головы обследуемого в трех позициях - спереди, в профиль, сзади.

Внешне тело человека построено по принципу симметрии, поэтому при осмотре спереди учитывают: положение головы, уровень стояния надплечья, горизонтальность линии сосков, форму грудной клетки, симметричность треугольников талии, симметричность положения таза, форму ног.

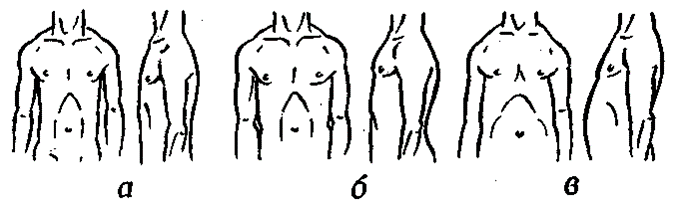

В начале характеризуют форму грудной клетки, которая зависит от расположения и конфигурации ключиц, ребер, грудины, надчревного угла, выраженности кривизны позвоночника. У здоровых детей школьного возраста грудная клетка имеет цилиндрическую, коническую и уплощенную форму. Цилиндрическая грудная клетка – надчревный угол равен или близок к прямому (900), нижние ребра имеют средний наклон. Коническая грудная клетка - надчревный угол тупой (более 900), нижние ребра имеют малый наклон. Плоская грудная клетка - надчревный угол острый (менее 900), нижние ребра имеют значительный наклон (рисунок 1). В результате различных болезней могут развиваться патологические формы грудной клетки: воронкообразная, куриная, эмфизематозная.

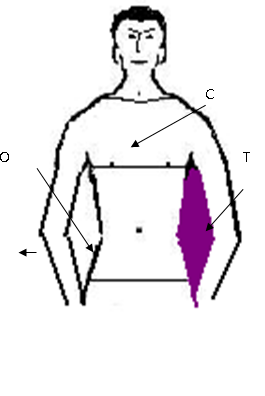

При нормальной осанке оси головы и туловища расположены на одной вертикали, перпендикулярной к площади опоры, т.е. голова стоит вертикально. Ключицы, верхняя часть трапециевидной мышцы (надплечья) симметричны, плечи умеренно развернуты и слегка опущены, расположены на одном уровне (Рисунок 2). Обязательно обращают внимание на линию, соединяющую грудные соски, она должна быть горизонтальной (рисунок 10 - С). Треугольниками талии называют пространство между туловищем и свободно опущенной рукой. При правильной осанке треугольники талии симметричны (рисунок 10 – Т). Определяется симметричность таза по расположению передних верхних остей гребней подвздошных костей таза, соединяющая их линия должна быть горизонтальной (рисунок 10 – О).

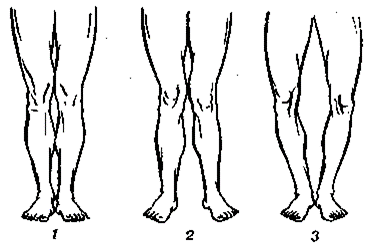

Форму ног при осмотре спереди можно определить, как прямые (нормальные), изогнутые О - или Х-образно. Нормальная форма ног считается, если в основной стойке «ноги вместе - носки врозь» совпадают продольные оси бедер и голени, соприкасаются друг с другом внутренние мыщелки бедра и внутренние лодыжки. Ноги О-образной формы - соприкасаются только внутренние лодыжки; Х-образные - соприкасаются только внутренние поверхности бедер. (рисунок 3). Следует также определить подвижность крупных суставов (тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых и лучезапястных). С этой целью ребенка просят продемонстрировать степень максимального сгибания и разгибания в этих суставах. Обращают внимание на наличие или отсутствие укорочения одной конечности по сравнению с другой.

При осмотре обследуемого в профиль следует учитывать: положение головы, форму грудной клетки, конфигурацию позвоночного столба, форму живота, форму ног, форму стоп.

Нормальная осанка сопровождается таким положением головы, когда слуховой проход, плечевой и тазобедренный суставы, наружная лодыжка стопы располагаются на одной линии. Лопатки прижаты и находятся в одной плоскости с грудным кифозом.

При осмотре сбоку форма грудной клетки может быть отмечена как плоская (уплощенная) или цилиндрическая.

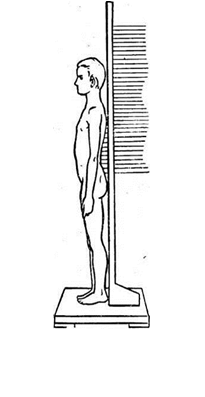

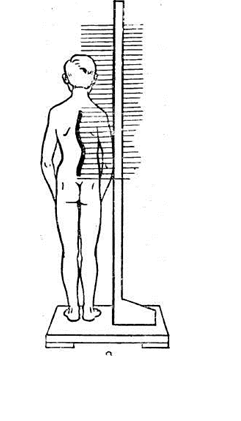

Правильная осанка характеризуется выраженностью физиологических изгибов позвоночника - шейного, грудного и поясничного. Нормальной выраженностью позвоночных изгибов считают отклонение позвоночника от вертикальной линии, проходящей через середину расстояния между ушной раковиной и затылочным бугром, через плечевой и тазобедренный суставы в пределах от 2 до 4 см (рисунок 4). Чрезмерное увеличение или уменьшение выраженности грудного и поясничного изгибов позвоночника считают нарушением осанки в виде круглой (сутулой) или плоской спины.

Форма живота зависит от степени развития мышц брюшной стенки и подкожного жирового слоя. При нормальной форме живота брюшная стенка втянута или незначительно выпячена, хорошо виден мышечный рельеф. Живот у ребенка может быть втянут или выступать вперед.

Плохое развитие мышц живота, избыточный жировой слой способствует сильному выпячиванию или отвисанию живота.

Осмотр обследуемого сбоку позволяет охарактеризовать форму ног, они могут быть прямые, слегка согнуты или переразогнуты.

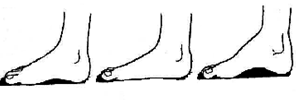

Для заключения о форме стопы пользуются методами: визуальным, плантографическим и рентгенологическим. При использовании визуального метода, обследуемого просят принять стойку «ноги врозь» и с двух сторон осматривают стопы. Нормальный продольный внутренний свод стопы хорошо просматривается в виде ниши от 1-ой плюсневой кости до пятки (рисунок 5).

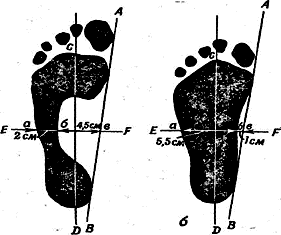

Для получения плантограммы обследуемый становится смоченными водой ногами на площадку из темного материала. Сразу же делают контур стопы и отпечаток стопы оценивается по методу И.М. Чижина (рисунок 6). Для этого проводится касательная линия к наиболее выступающим точкам внутреннего края свода стопы (АВ) и линия через основание 2-го пальца и середину пяточной кости (СD). В самом узком месте стопы к этой линии проводится перпендикуляр (EF), пересекающий касательную линию.

Затем по формуле определяется индекс Чижина - отношение длины опорной части стопы (аб) к длине оставшейся части перпендикуляра (бв), т.е. не опорной части. При значении индекса менее 1,0 - стопа полая, 1,0 - стопа нормальная; от 1,0 до 2,0 - уплощена; более 2,0- стопа плоская.

При осмотре осанки сзади следует учитывать: положение головы, уровень стояния надплечья, уровень стояния углов лопаток, симметричность треугольников талии, положение линии остистых отростков, состояние положение мышц и ребер, симметричность положения таза, положение стоп.

Положение головы отмечают как вертикальное; определяют визуально, как и уровень стояния надплечья, который при нормальной осанке симметричны.

Для определения уровня стояния углов лопаток от нижнего угла каждой лопатки строят перпендикуляр к позвоночнику и отмечают его точкой (рисунок 7 – Л). При физиологической осанке точки расположены на одной горизонтальной линии. При различной высоте стояния лопаток эти линии не совпадают и проходят параллельно. Разница (в см.) между ними показывает разницу высоты стояния лопаток.

Правильная осанка характеризуется симметричностью треугольников талии (рисунок 7 - Т). Если дефект осанки сопровождается асимметрией треугольников талии, то измеряют его величину сравнительно на одном уровне по наиболее острому углу, обращенному вершиной к позвоночнику. При сколиозе на стороне вогнутости дуги позвоночника треугольник талии углублен, а на стороне выпуклости - сглажен.

Симметричность положения таза определяется по форме ромба Михаэлиса - при нормальном положении таза ромб имеет правильную форму (рисунок 7- М).

Положение линии остистых отростков отражает форму позвоночника во фронтальной плоскости. Проводят измерение дуги искривления сколиозометром (рисунок 8), либо с помощью отвеса, нить которого устанавливается на остистом отростке 7-го шейного позвонка. При прямом позвоночнике отвес проходит строго по межъягодичной складке.

Позвоночник может быть искривлен С - образно (при наличии одной дуги), тогда отвес отклоняется в сторону искривления позвоночника. Важным диагностическим признаком сколиоза является наличие скручивания 2-3 тел позвонков по вертикальной оси – торсии. В результате этого присоединяющиеся к позвоночнику ребра на выпуклой дуге западают, а на вогнутой приподнимаются. При резко выраженной торсии (II-ая, III-я степень сколиоза) появляется реберный горб., позвоночник приобретает S –образную форму.

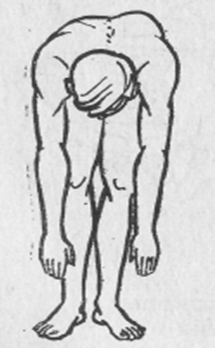

Для того чтобы определить наличие торсии, проводится рентгенографическое обследование. При явной торсии осматривают спину в положении пациента «наклон вперед». При этом можно видеть западение ребер на одной стороне и выпячивание ребер в виде горба на противоположной стороне (Рисунок 9).

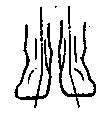

При исследовании стоп сзади определяется положение пяточной кости по отношению к голени. При визуальном исследовании стоп ребенок становится босыми ногами на скамейку (расстояние между параллельными стопами 10-15см). При нормальной стопе оси голени и пятки совпадают, при продольном плоскостопии – образуют угол, открытый кнаружи – вальгусная установка стопы (рисунок 10).

Таким образом, на основании результатов комплексного обследования делают заключение о типе осанки - физиологическом или патологическом.

Развитие мускулатуры. В зависимости от объема, рельефности и упругости основных групп мышц различают слабое, среднее и хорошее развитие мускулатуры. Развитие считается слабым, когда объем мышц небольшой, рельефность не выражена, упругость недостаточная. При среднем развитии мускулатуры - средний объем, мало выраженная рельефность, удовлетворительная упругость. Хорошее развитие мускулатуры характеризуется отчетливо выраженной рельефностью, большим объемом и значительной упругостью. Отмечается также равномерность и симметричность развития отдельных групп мышц. Общее состояние и развитие мускулатуры отражают также положение лопаток и форма живота. При слабом развитии мышц спины наблюдается расхождение в стороны внутренних краев и нижних углов лопаток (крыловидные лопатки), а при слабом развитии мышц передней стенки живот выглядит отвислым.

Кожа и видимые слизистые. Определяется цвет видимых слизистых и кожи, наличие различных изменений (шелушение, потертости, рубцы, опрелость, сыпь и т.д.). Тургор связан с упругостью кожи и оценивается по времени исчезновения кожной складки. При нормальном тургоре складка быстро исчезает, при пониженном кожная складка расходится медленно. Слизистая губ может быть розовой, бледной, синюшной, коньюктива - нормальная, бледная, гиперемированная. Окраска кожи - нормальная, бледная, смуглая, желтушная.

При обследовании детей и подростков существенное значение имеет определение их биологического возраста. Критериями биологического возраста служат морфологические и функциональные показатели. Для определения биологического возраста у детей и подростков пользуются данными о развитии зубов, признаков полового созревания, сроках оссификации костей и содержании некоторых гормонов. Учет сроков прорезывания и смены зубов позволяет судить о биологическом возрасте детей 6-12 лет: в последующие годы диагностическая ценность «зубной» формулы снижается.

Биологический возраст детей старше 12 лет можно определять по развитию признаков полового созревания. С этой целью у мальчиков оценивают стадии развития волосяного покрова в подмышечной впадине (Ах) и на лобке (Р), а у девочек, кроме того, учитывают развитие грудных желез (Ма) и время наступления первой менструации (Me).

Оценка производится следующим образом:

а) оволосенение подмышечной впадины: Ах0 - отсутствие волос; Axl - единичные короткие волосы на небольшом участке подмышечной впадины; Ах2 - хорошо выраженный волосяной покров, волосы более длинные, но не распространены по всей подмышечной впадине; Ах3 - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимающие всю поверхность подмышечной впадины;

б) оволосенение лобка: Р0 - отсутствие волос; Р1 - единичные короткие волосы на лобке; Р2 - хорошо выраженный волосяной покров, волосы более длинные, но еще не занимающие всей поверхности лобка; Р3 - волосы длинные, густые вьющиеся в форме треугольника, распространены по всей поверхности лобка, переходя на бедра; Р4 - волосы занимают не только всю поверхность лобка, но и внутреннюю поверхность бедер, а также образуют волосяную дорожку по направлению к пупку;

в) молочная железа (подростки женского пола): Ma1 - маленький слабо пигментированный околососковый кружок, сосок едва возвышается; Ма2 - околососковый кружок возвышается над кожей груди, образуя конусовидное возвышение на ограниченном участке; Ма3 - грудь имеет форму уплощенного полушария, околососковый кружок слабо пигментирован, начинается формирование соска; Ма4 - зрелая, различная по величине и форме грудь с хорошо выраженной пигментацией околососкового кружка, сосок сформирован;

г) менструация: Me - указывается возраст первой менструации в виде десятичной дроби, где целое число - годы, а цифры после запятой - месяцы.

Результаты обследования записываются в виде «половой» формулы, в которой у основания символа отмечается стадия развития признака. Для подростков мужского пола эта формула - Ах, Р; для подростков женского пола - Ах, Р, Ma, Me.

Общее определение степени полового созревания обычно предполагает выделение четырех степеней полового созревания:

I степень - единичные короткие волосы на лобке и в подмышечной области, у девочек сосок поднимается над околососковым кружком;

II степень - волосы более густые и длинные, расположены в центральной части лобка и в подмышечных впадинах, у девочек околососковый кружок поднят и вместе с соском образует конус, у мальчиков появляется растительность на лице, «ломается» голос;

III степень - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимают треугольник лобка и всю подмышечную впадину, у девочек молочная железа поднята, сосок и околососковый кружок сохраняют форму конуса, появляются менструации, у мальчиков более густая растительность на лице, голос низкий;

IV степень - волосы густые, занимают всю область лобка и подмышечных впадин, у юношей переходят на бедра и вдоль белой линии живота, густая растительность на лице, у девочек молочная железа сформирована, менструации установились.

В практической деятельности используется также упрощенный вариант оценки степени полового созревания по унифицированной методике, принятой в НИИ антропологии. При этом оценивают (в баллах) степень оволосения кожи в подмышечной области и на лобке:

0 баллов - отсутствие волос на лобке (Р0) или в подмышечной области (Ао);

1 балл - единичные короткие волосы на лобке (P1) или в подмышечной области (A1);

2 балла - волосы более густые и длинные, расположены в центральной части лобка (Р2) или в подмышечной впадине (А2);

3 балла - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимают треугольник лобка (Р3) и всю подмышечную впадину (А3);

4 балла - волосы густые, занимают всю область лобка (Р4) и подмышечной впадины (А4).

Сумма баллов (А+Р) определяет степень полового созревания подростков:

0-2 балла - I степень зрелости (ретарданты);

3-4 балла - II степень зрелости (медианты);

от 5 баллов и выше - III степень зрелости (акселеранты).