Тема 7. Особенности методики занятий в специальной медицинской группе при функциональных нарушениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата

7.1 Этиология, патогенез, клинические проявления функциональных нарушений и заболеваний опорно-двигательного аппарата

Нарушение осанки. Формирование осанки начинается с самого раннего возраста и происходит на основе физиологических закономерностей развития нервной деятельности, определяющей образование условных рефлексов двигательной деятельности. Этот процесс находится в прямой зависимости от рационального двигательного и гигиенического режима. В большинстве случаев нарушения осанки являются приобретенными. Отклонения от правильной осанки принято называть нарушениями.

Причиной приобретенных нарушений осанки могут быть условия окружающей среды, а также функциональное состояние мускулатуры. Чаще всего отклонения встречаются у детей астенического телосложения, физически слаборазвитых.

Порочные положения тела при различных позах принимают характер динамического стереотипа, и, таким образом, неправильная осанка закрепляется. Неблагоприятные внешние условия особенно отражаются на осанке детей, организм которых ослаблен. Имеют значение такие болезни, как перенесенный в раннем детстве рахит, туберкулезная инфекция, различные детские инфекционные заболевания, а также частые простудные заболевания.

Дефекты осанки приводят, как правило, к недостаточной подвижности грудной клетки и диафрагмы, к снижению рессорной функции позвоночника, уменьшению колебания внутригрудного и внутрибрюшного давления, что отрицательно сказывается в первую очередь на деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, на работе органов пищеварения. Эти изменения сопровождаются снижением приспособительных возможностей организма, ослаблением его, ухудшением сопротивляемости к. неблагоприятным воздействиям окружающей среды, снижением трудоспособности человека.

Виды дефектов осанки. В сагиттальной плоскости:

а) сутулость - увеличение грудного кифоза и уменьшение поясничного лордоза;

б) круглая спина - увеличение грудного кифоза с почти полным отсутствием поясничного лордоза. При этом для компенсации отклонения центра тяжести от средней линии ребенок стоит с согнутыми в коленных суставах ногами. При сутулой и круглой спине грудь впалая, плечи, шея и голова наклонены вперед, живот выпячен, ягодицы уплотнены, лопатки крыловидные;

в) кругло-вогнутая спина - все изгибы позвоночника увеличены, увеличен угол наклона таза;

г) плоская спина - уплощение поясничного лордоза, наклон таза уменьшен. Грудной кифоз выражен плохо, грудная клетка смещена вперед, нижняя часть живота выступает, лопатки крыловидные;

д) плоско-вогнутая спина - уменьшение грудного кифоза при нормальном или несколько увеличенном поясничного лордозе. Грудная клетка узкая, мышцы живота ослаблены.

Во фронтальной плоскости:

а) асимметричная осанка - выраженная асимметрия между правой и левой половинами туловища. Позвоночник при осмотре стоящего прямо ребенка представляет собой дугу, обращенную вершиной вправо или влево. Отмечается неравномерность треугольников талии. При нарушении осанки во фронтальной плоскости одно плечо и лопатка опущены по сравнению с другой.

Сколиоз - это боковое искривление позвоночника, сочетающееся с торсией (скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси и смещением в боковую сторону с образованием дуг).

Сколиоз бывает врожденным и приобретенным. Причиной первого являются дефекты развития позвоночника (асимметрия развития тел позвонков, добавочное ребро, врожденный клиновидный позвонок и др.). 95% сколиозов считаются приобретенными. Среди них можно выделить три основные формы: рахитический, статический и привычный.

Рахитический сколиоз является следствием перенесенного рахита и начинает проявляться уже в первые годы жизни ребенка. Его развитию способствуют нарушения нормального положения туловища: раннее усаживание ребенка; ношение его всегда на одной и той же руке и др.

Статический (или функциональный) сколиоз вызывается разной длиной ног, а значит, косым положением таза (при укорочении конечности, либо после переломов костей нижних конечностей, врожденный вывих бедра, плоскостопие).

Привычный сколиоз развивается чаше всего в школьные годы. Неправильные привычные позы в школе и дома приводят к растяжению мышц на одной стороне туловища и укорочению - на другой, а также фиксации их в этом положении. Поэтому родителям важно научить детей правильно сидеть, стоять, ходить, лежать, а также контролировать эти позы и состояние позвоночника.

Чем раньше формируется сколиоз, тем больше времени для его прогрессирования и тем хуже исход.

Сколиоз прогрессирует в процессе роста и развития ребенка, очень бурно проявляется в период усиленного роста (7-8 и 11-14 лет).

В зависимости от тяжести заболевания выделяют четыре степени сколиозов (В.Д. Чаклин, 1965). Критериями такого деления являются форма дуги сколиоза, угол отклонения первичной дуги от вертикальной линии, степень выраженности торсионных изменений и стойкость имеющихся деформаций.

I степень сколиоза характеризуется простой дугой искривления, позвоночный столб при этом напоминает букву С. На рентгенограмме, сделанной в положении лежа, угол отклонения первичной дуги от вертикальной линии не превышает 10°. Торсионные изменения клинически слабо выражены, а рентгенологически проявляются в виде асимметрии корней дужек и небольшого отклонения остистых отростков позвонков от средней линии. Эти деформации нестойки. Клинические проявления сколиоза наиболее выражены в положении стоя, при разгрузке в горизонтальном положении они уменьшаются.

II степень сколиоза отличается появлением компенсаторной дуги искривления, вследствие чего позвоночный столб приобретает форму латинской буквы S. Угол отклонения первичной дуги сколиотического искривления доходит до 30°. Торсионные изменения отчетливо выражены не только рентгенологически, но и клинически: явно выделяются реберное выпячивание, мышечный валик. Эти деформации приобретают более стойкий характер, чем при 1 степени сколиоза. При переходе в горизонтальное положение и при небольшом вытяжении искривление сглаживается очень незначительно по сравнению с вертикальным положением.

III степень сколиоза характеризуется тем, что позвоночный столб имеет не менее двух дуг. Угол отклонения основной дуги, определяемый рентгенологически, равен 30 —60°. Торсионные изменения резко выражены и проявляются в значительной деформации грудной клетки и наличии реберного горба (рис. 1). Все изменения носят стойкий характер. В клинической картине сколиотической болезни важное место занимают различные нарушения со стороны внутренних органов и неврологические расстройства.

IV степень сколиоза представляет собой тяжелое заболевание, связанное с прогрессирующим боковым отклонением позвоночного столба и скручиванием его по оси, что приводит к образованию кифосколиоза. У больных отчетливо выражены передний и задний реберные горбы, деформация таза и грудной клетки. Угол отклонения позвоночного столба от вертикальной оси больше 60°. Резко выражены клинические проявления функциональных нарушений органов грудной клетки и нервной системы как вследствие тяжелых деформаций грудной клетки и позвоночного столба, так и в связи с общим ухудшением состояния больного.

Сколиозы могут быть простые, при которых имеется одна дуга искривления позвоночника, и S-образные (рис. 2).

Дети, больные сколиозом I степени, обычно занимаются физической культурой в специальных группах школ. В отдельных случаях при постоянном контроле врача-ортопеда и врача лечебной физической культуры в эти группы могут быть направлены и дети со сколиозом II степени. Как правило, дети, больные сколиозом, должны заниматься в специализированных кабинетах, дополняя эти занятия самостоятельным занятием в домашних условиях.

Под плоскостопием понимают деформацию стопы, заключающуюся в уплощении ее сводов.

Нормальная стопа человека имеет два свода—продольный и поперечный, обеспечивающие ее рессорность и повышающие выносливость к осевой нагрузке.

Продольный свод образует с подошвенной стороны вогнутость в форме ниши и простирается от внутреннего края подошвы до ее середины и от основания большого пальца до начала пятки.

Поперечный овод образуется головками плюсневых костей и представляет собой дугу, обращенную выпуклостью кверху, с опорой на головки I и V плюсневых костей.

Главной силой, поддерживающей своды стопы, являются мышцы-супинаторы (передняя и задняя большеберцовые мышцы) и мышцы-сгибатели, особенно длинный сгибатель большого пальца.

При уплощении продольного свода стопы говорят о продольном плоскостопии, а при уплощении поперечного свода — о поперечном.

Продольное плоскостопие сочетается обычно с отведением переднего отдела стопы, поднятием ее наружного края и пронацией пятки, так называемым вальгусом стопы. Такое сочетание делают как плосковальгусную стопу.

В зависимости от этиологии различают пять видов плоской стопы: врожденную, рахитическую, паралитическую, травматическую и статическую.

Врожденная плоская стопа встречается сравнительно редко. Причиной ее является внутриутробно возникающий порок развития.

Рахитическое плоскостопие наблюдается у детей дошкольного возраста, перенесших рахит. При этом часто отмечаются и другие рахитические деформации костно-связочного аппарата. Плоскостопие при рахите — это, как правило, следствие размягчения костей (остеомаляции) и понижения их механической прочности, а также характерного для рахитического процесса ослабления связочного аппарата и мышечной гипотонии. Стопа становится податливой к деформации и под влиянием тяжести собственного тела переходит из положения супинации в положение пронации, передний отдел стопы отводится, а своды опускаются. Профилактика и лечение рахитического плоскостопия тесно связаны с профилактикой и лечением основного заболевания.

Паралитическое плоскостопие возникает чаще всего как следствие полиомиелита. Степень плоскостопия зависит от тяжести паралитического поражения и числа парализованных мышц. Плосковальгусная стопа образуется после полиомиелита при параличе одной или обеих большеберцовых мышц и удовлетворительной функции всех остальных мышц голени.

Травматическая плоская стопа может образоваться в результате переломов различных костей предплюсны, но чаше всего она является следствием неправильно сросшихся переломов. Статическое плоскостопие - это самый распространенный вид плоскостопия. Причиной его возникновения является слабость мышечного тонуса, чрезмерное утомление в связи с длительным пребыванием на ногах, увеличением веса тела в течение короткого отрезка времени, беременностью.

Нередко нерациональная обувь способствует формированию плоскостопия. Симптомами плоскостопия являются повышенная утомляемость и боли в икроножных мышцах при длительной ходьбе и к концу дня снижение физической работоспособности. Одним из проявлений плоскостопия могут быть головные боли как следствие пониженной рессорной функции стоп. В стопах боли локализуются чаще всего в области свода и таранно-ладьевидном сочленении, а при резком вальсировании стоп с опорой на внутренний край — в области лодыжек. Признаками выраженного плоскостопия является изменение формы и размеров стопы — удлинение, расширение в средней части, премирование с отхождением пяток кнаружи.

7.2 Методика занятий с учащимися специальной медицинской группы при функциональных нарушениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Методика занятий при нарушении осанки и сколиозе. При нарушениях осанки и сколиозах применяют симметричные и асимметричные позы. Асимметричные позы - позы, которые зрительно выпрямляют позвоночник.

Оздоровительные задачи при нарушениях осанки:

- создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности позвоночника, для правильного взаиморасположения всех частей тела и направленной коррекции имеющегося дефекта в осанке;

- воспитание и закрепление навыка правильной осанки.

Частные задачи зависят от характера нарушений осанки, т.к. специальные упражнения, направленные на уменьшение угла наклона таза, например, при кругло-вогнутой спине, противопоказаны при сутуловатости, когда необходимо увеличивать угол наклона таза, формировать поясничный лордоз.

Занятия необходимо проводить с акцентом на воспитание силы и статической выносливости мышц, что очень важно для закрепления правильного навыка осанки.

Физические упражнения выполняют из исходного положения (и.п.) лежа на спине, на животе, на боку, стоя на коленях с различным наклоном туловища вперед или назад, стоя на коленях с опорой на кисти или предплечья (различные варианты коленно-локтевого или коленно-кистевого положения).

Сами по себе исходные положения определяют степень участия и нагрузку на отдельные группы мышц. Так, в и.п. лежа на животе целесообразно тренировать разгибатели туловища, мышцы спины; в и.п. лежа на спине, наоборот, - сгибатели туловища, мышцы живота; в и.п. лежа на боку - происходит односторонняя тренировка мышц спины и живота, отводящих мышц конечностей; коленно-локтевое и коленно-кистевое положения позволяют направленно воздействовать на отдельные группы мышц спины, пояса верхних и нижних конечностей при наибольшей подвижности позвоночника во всех отделах. Используя и.п. - сидя или стоя, следует учитывать работу мускулатуры, поддерживающей эту позу, порочные условные рефлексы и формирующийся стереотип осанки.

Обязательно чередуют статические и динамические упражнения с упражнениями на расслабление, координацию и равновесие, с играми, дыхательными упражнениями.

Дозировка и виды физических упражнений зависят от характера нарушений осанки, возраста, физической подготовленности школьника.

Круглая спина - необходимо поддерживать правильную позу и укреплять мышцы спины, вырабатывать их силовую выносливость.

С целью большей эффективности, при выполнении упражнений необходимо напрягать мышцы спины, время их напряжения увеличивать постепенно. Соблюдая эти рекомендации, можно добиться правильной осанки через 1-2 месяца.

Лицам, имеющим круглую спину, можно заниматься различными видами спорта без ограничений, особенно полезно плавание.

Кругло-вогнутая спина характеризуется увеличением грудного кифоза и поясничного лордоза. Необходимо уменьшить не только грудной кифоз, но и поясничный лордоз, а для этого необходимо, прежде всего, уменьшить угол наклона таза. Коррекция поясничного лордоза затрудняется еще и тем, что некоторые упражнения для укрепления мышц спины и растягивания мышц передней поверхности бедра могут усугубить поясничный изгиб позвоночника.

Чтобы уменьшить поясничный лордоз и угол наклона таза следует:

а) растянуть мышцы передней поверхности бедра;

б) укрепить мышцы задней поверхности бедра;

в) растянуть мышцы поясницы;

г) значительно укрепить мышцы живота, особенно прямые.

Растянуть мышцы нелегко. Необходимо предварительно согреться, растереть мышцы. Выполнять упражнения надо пружинисто, многократно и с большой амплитудой. Поэтому рекомендуется делать упражнения в теплом костюме.

Успеха можно достичь за 2-3 месяца, выполняя ежедневно комплекс упражнений в течение 30-45 мин. при пульсовом режиме 120-140 уд/мин.

Методические рекомендации: в положении стоя не надо подавать таз вперед, т.к. это увеличивает поясничный лордоз; лежа на спине (во время сна тоже) следует подкладывать под колени валик (подушку) высотой 10-15 см; это способствует уменьшению поясничного лордоза. Лучше спать на боку, согнув ноги.

Плоская спина (сочетается с крыловидными лопатками и сколиозами). Чтобы придать позвоночнику естественные изгибы (а это возможно до 19-20 лет), необходимо увеличить угол наклона таза.

Для этого следует значительно укрепить мышцы спины (прежде всего поясницы) и передней поверхности бедер.

Лицам с плоской спиной не следует выполнять такое упражнение, как угол в упоре на брусьях и в висе, при которой сильно напрягаются прямые мышцы живота и уменьшается поясничный лордоз. Важно помнить также, что сидеть следует плотно прижимая таз к спинке стула, а в домашних условиях подкладывать под поясницу небольшую подушку.

Коррекция осанки, достигнутая с помощью упражнений, может дать стойкий эффект лишь при одновременном формировании навыка правильной осанки. Он создается на базе мышечно-суставного чувства, позволяющего ощущать положение определенных частей тела. После объяснений, необходимых для выработки представления о правильной осанке, и показа «идеальной» осанки приступают к выработке соответствующих ей мышечно-суставных ощущений. Для этого используются:

а) тренировки перед зеркалом (зрительный самоконтроль);

б) взаимоконтроль, осуществляемый занимающимися друг над, другом;

в) упражнение «на осанку», выполняемое у стены: стоя спиной к стене, надо плотно прижаться к ней спиной, ягодицами и пятками. К мышечно-суставным ощущениям прибавляются тактильные;

г) исправление дефектов по указанию инструктора.

Для сохранения правильной осанки очень важно умение напрягать и расслаблять отдельные мышцы или группы мышц. Поэтому в занятиях используют, чередуя в определенной последовательности, расслабления и напряжения мышц. Например, после проверки осанки перед зеркалом или у стены выполняют упражнения в расслаблении мышц туловища, затем быстро принимают правильную осанку.

Навык правильной осанки вырабатывается и закрепляется также во время выполнения различных общеразвивающих упражнений, упражнений в равновесии и «на координацию». Широко используются игры с правилами, предусматривающими соблюдение правильной осанки.

Рациональное использование во время занятий всех этих упражнений позволяет сформировать у занимающихся точные представления о положении различных частей тела при правильной осанке, развить умение самостоятельно принимать и удерживать такую осанку. Необходимо подчеркнуть, что в цикле занятий по исправлению дефектов осанки все лечебные задачи решаются параллельно. Особенно важно одновременно решать задачи создания физиологических предпосылок и формирования, закрепления навыка правильной осанки.

При сколиозе основная задача - создать прочный мышечный корсет и, тем самым стабилизировать позвоночник, исправить его деформацию и способствовать укреплению всех органов и систем.

При проведении занятий необходим индивидуальный подход с учетом особенностей сколиоза.

Из общеразвивающих упражнений чаще других применяются упражнения на координацию и равновесие, упражнения для мышц грудной клетки, а также упражнения для всех мышечных групп из различных исходных положений с постепенно увеличивающейся дозировкой.

Определенное место в занятии занимают дыхательные упражнения, как статические, так и динамические, тем (более что сколиотический процесс нередко сочетается с заболеваниями органов дыхания и выраженными нарушениями дыхательной функции).

При решении частных задач большое внимание уделяется тренировке прямой и косых мышц живота, длинных мышц спины, пояснично-подвздошной мышцы, ягодичных и других мышц при одновременной стабилизации позвоночника.

Важно использовать лечение положением как средство пассивной коррекции.

На всех этапах коррекции сколиоза большое внимание уделяется воспитанию и закреплению навыка правильной осанки. С этой целью у больного создается и закрепляется четкое представление о правильной осанке, для чего используется зрительный самоконтроль (перед зеркалом) и взаимный контроль. Первостепенное значение для выработки и закрепления навыка правильной осанки имеет мышечное чувство, развивающееся при принятии правильной позы в любом положении тела — лежа, сидя, стоя и во время ходьбы.

В ряде случаев задача исправления дефекта позвоночного столба может быть решена при условии некоторого увеличения его подвижности. Включать в занятия средства физической культуры, мобилизующие позвоночный столб, надо очень осторожно, чтобы не нарушить компенсаторные механизмы, препятствующие прогрессированию процесса. Упражнения, увеличивающие подвижность позвоночного столба, следует применять ограниченно и только после того, как будет создан хороший мышечный корсет. В качестве таких средств используются упражнения в передвижении «на четвереньках», смешанные висы и упражнения на наклонной плоскости.

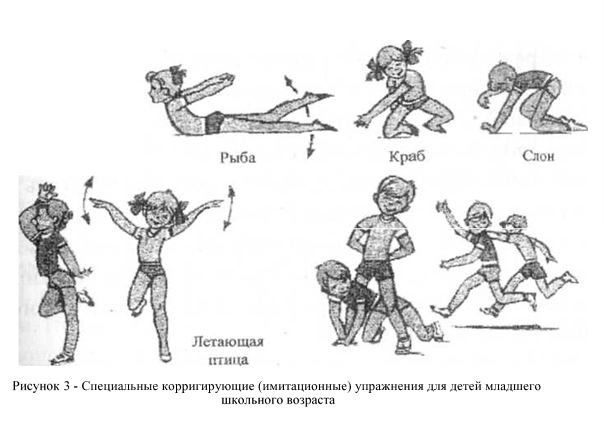

Специальные корригирующие упражнения должны проводиться на фоне общеукрепляющих мероприятий, улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и других систем при максимальной нагрузке позвоночника (и. п. лежа, стоя на четвереньках) и соблюдением соответствующего режима статической нагрузки на позвоночник. Учащиеся младшего школьного возраста лучше запоминают упражнения, связанные с образным подражанием животным, птицам (рис. 3).

Коррекция сколиоза - процесс длительный и сложный. Он может быть эффективен лишь в том случае, если содержит комплекс специальных мероприятий:

- Устранение причин, вызывающих искривление позвоночника. Никакие методы лечения не будут эффективными, если ребенок продолжает неправильно сидеть, стоять, лежать или носить тяжелый портфель в одной руке.

- Выполнение различных физических упражнений с целью оздоровления организма, укрепления мышц спины, живота и ягодиц. Полезно заниматься плаванием, кататься на лыжах.

- Выполнение систематической корригирующей гимнастики не реже 3 раз в неделю.

- Разгрузка позвоночника. Это надо делать в домашних условиях ежедневно, чтобы снизить нагрузку на позвоночник не только после занятий физической культурой, но и после долгого сидения, стояния и ходьбы. Наиболее эффективным является положение лежа на спине или на животе в течение 15-30 минут.

- Использование асимметричных поз при разгрузке позвоночника.

- Вытяжение позвоночника (лежа на наклонной плоскости).

- Массаж спины.

- Не рекомендуются упражнения, при которых возникает длительная задержка дыхания, большое статическое напряжение, прыжки, кувырки, отягощения, свободные висы т. к. все это может способствовать прогрессированию патологического процесса.

При сколиозе I степени специальная гимнастика позволяет устранить искривление, при II степени - уменьшить искривление и остановить его дальнейшее развитие, при III степени - укрепить мышцы и оказать общетонизирующее воздействие на организм.

Указанные факторы, а также отсутствие адаптационных механизмов к физической нагрузке настоятельно требуют выполнения физических упражнений из различных исходных положений, точности исполнения, многократности повторений и использования на уроках дыхательных, специальных индивидуальных физических упражнений.

Упражнения по формированию навыка правильной осанки, укреплению мышечного корсета выполняются на каждом уроке.

Применение специальных упражнений дает возможность нормализовать кривизну позвоночного столба, угол наклона таза, положение и форму грудной клетки, добиться симметричного стояния пояса верхних конечностей.

Наиболее выгодные исходные положения: лежа на спине, лежа на животе, упор стоя на коленях, так как при них возможна максимальная разгрузка позвоночного столба по оси и исключается влияние мышц на угол наклона таза.

Методика занятий при плоскостопии. Физические упражнения назначается при всех формах продольного и поперечного плоскостопия как одно из средств комплексной терапии.

Основные задачи при этом заболевании сводятся к нормализации двигательной сферы, повышению общей и силовой выносливости мышц (в первую очередь мышц нижних конечностей), физической работоспособности и сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Ведущее место занимают специальные задачи направленные на исправление деформации стоп и закрепление результатов. Подбирая для решения этих задач специальные средства физической культуры, следует учитывать особенности работы мышц нижних конечностей. Так, передние и задние большеберцовые мышцы супинируют стопу. Кроме того, передняя большеберцовая мышца производит тыльное сгибание стопы, а задняя — незначительное подошвенное. Короткие и длинные общие сгибатели пальцев, короткий сгибатель большого пальца, квадратная мышца подошвы производят подошвенное сгибание и поддерживают свод стопы.

Детская стопа по сравнению со взрослой коротка, широка, а в пяточной области сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых плотно прилегают друг к другу. У детей на подошве сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам. Объем движений детской стопы больше, чем у взрослых, вследствие большей эластичности мышечно-связочного аппарата. Поэтому детская стопа менее приспособлена к статическим нагрузкам. В связи с этим детям с плоскостопием не рекомендуются прыжки, соскоки с высоких снарядов.

Упражнения для этих мышц в начале выполняют из исходных положений сидя и лежа, исключающих влияние веса тела на свод стопы. Наиболее невыгодны исходные положения стоя и особенно стоя с развернутыми стопами, когда сила тяжести максимально приближена к внутреннему своду стопы.

В вводном периоде рекомендуется выполнять упражнения для мышц голени из облегчающих исходных положений в чередовании с расслаблением. Статическая нагрузка на мышцы голени и стопы противопоказана. Специальные упражнения следует чередовать с общеразвивающими для всех мышечных групп. В этом периоде необходимо добиться выравнивания тонуса мышц, удерживающих стопу в правильном положении, улучшения координации движений, повышения физической работоспособности ребенка.

В основном периоде основная задача — достижение коррекции положения стопы и закрепление этого положения. С этой целью используют упражнения для большеберцовых мышц и сгибателей пальцев с постепенно увеличивающейся нагрузкой, с сопротивлением, нагрузкой на стопы и с предметами — захват пальцами камешков, шариков, карандашей, перекладывание их, катание подошвами ног палки и т. п. При этом необходимо постоянно учитывать достигнутую коррекцию.

Для закрепления коррекции используются упражнения в специальных видах ходьбы — на носках, на пятках, на наружной поверхности стоп, с параллельной постановкой стоп. Для усиления корригирующего эффекта таких упражнений могут применяться некоторые пособия: ребристые доски, скошенные поверхности и т. п.

В методике занятий со школьниками СМГ следует предусмотреть включение упражнений, являющихся корригирующими для сводов стопы. К ним относятся упражнения на бревне, лазание по канату, различные движения стопой в положении сидя, «подгребание» песка, упражнения с противодействием на стопу, катание ногами мячей и другое. Следует обращать внимание на правильную установку стоп при ходьбе и стойках. Ходьба с развернутыми носками, на внутренней стороне стопы способствует прогрессированию заболевания.

Все специальные упражнения следует проводить в сочетании с упражнениями, направленными на воспитание правильной осанки, общеразвивающими упражнениями и в соответствии с возрастными особенностями.

Благоприятные результаты проявляются в уменьшении или полном исчезновении неприятных ощущений и болей при длительном стоянии и ходьбе, в нормализации походки и положения стоп.

Профилактика плоскостопия: укрепление мышц свода стопы, ношение рационально подобранной обуви, ограничение нагрузки на нижние конечности.